概要

当科では白内障、緑内障、糖尿病網膜症や加齢黄斑変性などの網膜・硝子体疾患、斜視・弱視、未熟児網膜症等様々な眼科疾患に対して診断、治療を行っています。名古屋大学医学部附属病院の関連施設であり、連携して診療を行っています。

診療内容

白内障

日帰り手術、入院での手術どちらにも対応しています。さまざまな全身疾患を持っている患者さんも多いため、必要に応じて他科と連携し、安心して手術治療を受けてもらえるように心がけています。

網膜・硝子体疾患

黄斑前膜、黄斑円孔、糖尿病網膜症等の網膜硝子体疾患に対して、硝子体手術機械(コンステレーション® ビジョンシステム)を用いた小切開硝子体手術を行っています。名古屋大学医学部附属病院と連携し治療を行っています。

抗VEGF薬治療

加齢黄斑変性、網膜静脈閉塞症、糖尿病網膜症などの網膜の疾患が原因で、網膜の中心部分(黄斑)にむくみ(浮腫)や出血が生じると視力低下などの症状が出現します。これらの疾患ではVEGF(血管内皮増殖因子)という物質が黄斑浮腫の悪化に関与していることが分かっています。当院ではそのVEGFの働きを抑える抗VEGF薬治療を行っています。複数種類の抗VEGF薬を導入しており、個々の患者さんの病態に応じた最善の治療が選択できるように心がけています。

緑内障

緑内障は、本邦における失明原因の第1位を占める疾患です。40歳以上の20人に1人が緑内障を発症すると最近の研究で判明しており、その大半が自覚症状のない潜在患者さんと言われています。緑内障は眼圧の影響で視神経が傷み、徐々に視野が欠けていく病気です。一度傷んだ神経は元には戻りません。そのため早期発見、定期的な検査が非常に重要な疾患です。当院では眼圧検査、眼底検査に加え、視野検査や光干渉断層計を用いた検査を行い、緑内障の診断、治療、定期検査を行っています。緑内障に対して手術加療など更に高度な治療が必要と考えられる方は、名古屋大学医学部附属病院の緑内障専門外来と連携し診療を行っています。

診療実績

| 2023年 | 2024年 | |

| 白内障手術 | 273 | 299 |

| 硝子体手術 | 14 | 6 |

| 他の外眼部手術 | 11 | 7 |

| 硝子体注射 | 284 | 322 |

| 未熟児網膜症に対する硝子体注射 | 6 | 2 |

スタッフ紹介

-

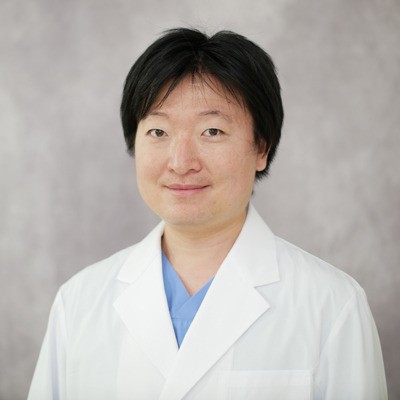

医長

赤堀 友彦 あかほり ともひこ

資格 日本眼科学会眼科専門医 専門分野 眼科全般 -

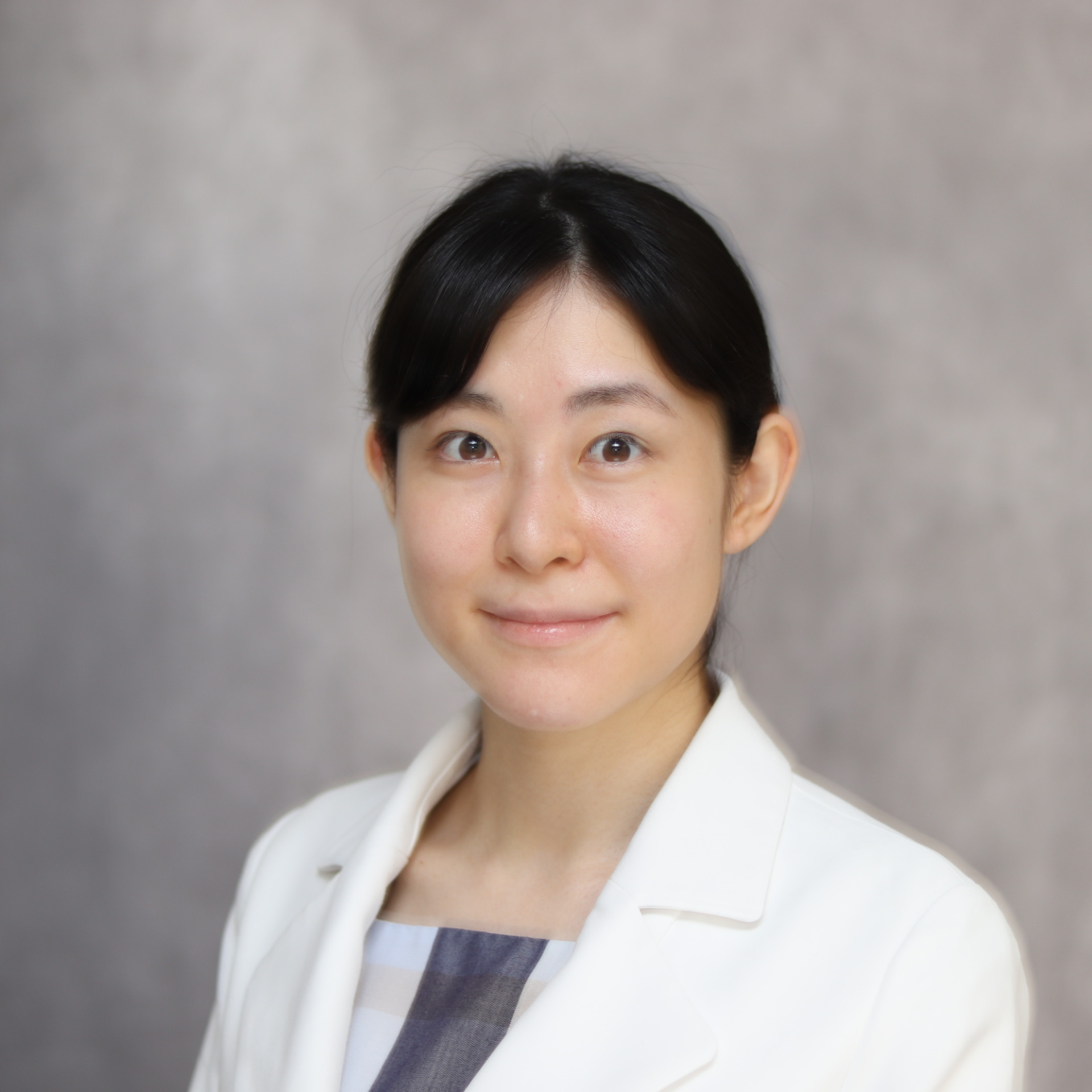

医員

早川 史織 はやかわ しおり

専門分野 眼科全般 -

医員

鈴木 研吾 すずき けんご

資格 緩和ケア研修会修了 専門分野 眼科

外来担当医表

| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |

|---|---|---|---|---|---|

| 午前01 | 早川 | 早川 | 早川 | 早川 | 早川 |

| 午前02 | 赤堀 | 赤堀 | 赤堀 | 赤堀 | 赤堀 |

| 午前03 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 |