概要

当院では急性期リハビリテーションを行っています。運動器疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患、心大血管疾患、がん、言語障害、摂食嚥下障害、発達障害など多種多様な患者さんをみています。心身ともに健やかにを目指しています。

理学療法では運動機能の回復を目指します。整形外科チーム、脳血管チーム、外科チーム、呼吸器科・小児科チーム、心大血管チーム、がんチームからなっています。

作業療法では日常生活能力を取り戻し、社会復帰することを目指します。脳血管疾患、内部障害、整形、小児をみています。

言語聴覚療法では摂食嚥下訓練、言語訓練、高次脳機能訓練、小児のリハビリを行っています。

認定資格

|

認定団体 |

認定資格・専門資格 |

|

日本胸部外科学会 日本呼吸器学会 日本麻酔科学会 (3学会合同呼吸療法士認定委員会) |

3学会合同呼吸療法認定士 |

| 日本心臓リハビリテーション学会 |

心臓リハビリテーション指導士 |

| 日本臨床栄養代謝学会 | 栄養サポートチーム専門療法士 |

| 日本集中治療医学会 | 集中治療理学療法士 |

| 日本骨粗鬆症学会 | 骨粗鬆症マネージャー |

| 日本ハンドセラピー学会 | Semmes Weinstein monofilament test(SW-test)受講者 |

| 日本認知症ケア学会 | 認知症ケア専門士 |

| 東京商工会議所 | 福祉住環境コーディネーター2級 |

| LSVT Global | LSVT LOUD認定言語聴覚士 |

| 日本不整脈心電学会 | 植込み型心不全不整脈デバイス認定士 |

| 4学会機成血管診療技師認定機構 | 血管診療技師 |

| 日本循環器学会 | 心不全療養指導士 |

| 日本静脈学会 | 弾性ストッキング・圧迫療法コンダクター |

| 日本糖尿病栄養指導士認定機構 | 日本糖尿病栄養指導士 |

| 日本リンパ浮腫治療学会 | リンパ浮腫療法士 |

| 愛知県 | 介護支援専門員 |

| 日本理学療法士協会 | 認定理学療法士(運動、管理・運営、呼吸、循環、脳卒中、臨床教育) |

| 日本理学療法士協会 | 指定管理者(初級・上級) |

| 日本理学療法士協会 | 介護予防推進リーダー |

| 日本理学療法士協会 | 地域包括ケア会議推進リーダー |

| 日本理学療法士協会 | フレイル対策推進マネージャー |

施設基準

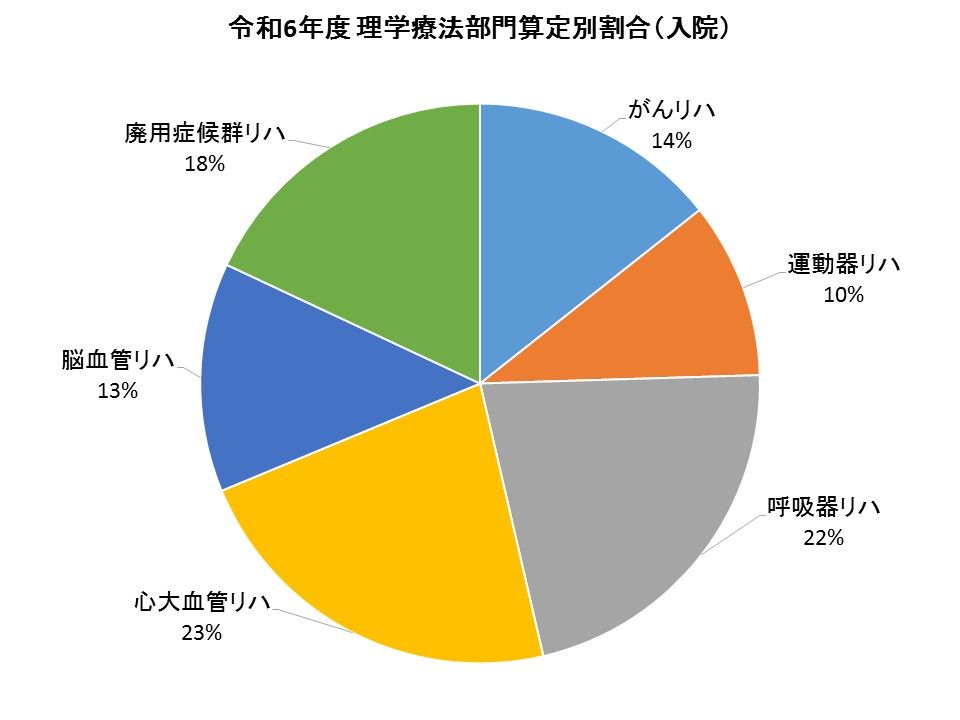

心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

がん患者リハビリテーション料

摂食機能療法

スタッフ

対象疾患

| 理学療法部門 | 作業療法部門 | 言語療法部門 | |

| 運動器疾患 | ● | ● | |

| 脳血管疾患 | ● | ● | ● |

| 神経筋疾患 | ● | ● | ● |

| 循環器疾患 | ● | ● | ● |

| 呼吸器疾患 | ● | ● | ● |

| がん | ● | ● | ● |

| リンパ浮腫 | ● | ||

| 糖尿病 | ● | ||

| 腎内疾患、皮膚疾患など | ● | ● | |

| 摂食嚥下障害 | ● | ||

| 発達障害 | ● | ● | ● |

リハビリ処方

部門・チーム紹介

理学療法部門

チーム制を導入し全6チーム(整形外科チーム、脳血管チーム、外科チーム、呼吸器科・小児科チーム、心大血管チーム、がんチーム)で構成しています。リハビリ依頼は全科より受けています。また、定期的なカンファレンスを多職種で行い情報共有を図ることで、入院早期からの介入や退院支援、転倒予防対策を実施しています。

整形外科チーム

(対象)

大腿骨近位部骨折、変形性関節症、外傷、関節リウマチなど

(特徴)

手術前・術直後の急性期から早期離床・機能回復に努めています。

理学療法士1名を専任で整形外科病棟に配置しており通常のリハビリテーションに加え、①看護師と共に病室の環境調整、②医師からの問い合わせ対応 といった業務を行います。早期離床や多職種での情報交換が目的です。

また前十字靭帯損傷等の患者さんにはスポーツ復帰を目標としたリハビリテーションも実施しております。

脳血管チーム

(脳神経内科対象)

脳梗塞やパーキンソン病・筋萎縮性側索硬化症・多発性硬化症などの神経難病

(特徴)

リスク管理のもと、早期より介入を開始することで、身体機能や認知機能の低下を最小限に抑え、在宅復帰や回復期リハビリテーションへの繋がりを意識した治療を心がけています。

また脳梗塞軽症例に対する再発予防に向けた教育や神経難病患者さんの自己管理に関する指導にも力を入れており、再発予防や増悪予防に努めて、患者さん一人ひとりにあった最善の治療を提供できるよう取り組んでいます。

(脳外科対象)

脳出血、くも膜下出血、硬膜下血腫、脳腫瘍、脊椎疾患

(特徴)

発症及び手術翌日から理学療法を開始しています。発症直後より様々なリスクを抱える時期からの介入となるため、医師と協働して離床基準を作成し、多職種カンファレンスでは医師・看護師・薬剤師・リハビリ部門で情報共有、治療と並行しての早期離床に努めています。最新の知見も含めスタッフの知識向上に努めています。

外科チーム

(外科対象)

外科においては消化器外科周術期を中心に回復期、維持期、緩和期にわたり介入しています。

(特徴)

周術期リハビリテーションにおいては術前より介入し、入院前のADLの把握、身体機能評価、術後早期離床に向けての廃用予防、肺合併症予防に対する訓練、指導を行っています。術後は1日目より理学療法を開始し、ベッド上での訓練から座る、立つ、歩く、筋力維持強化と順番に訓練を進め、日常生活動作の維持・向上を目指します。

また、緩和期では療養生活が送れるように可能な範囲で身体機能維持を目的にベッドサイドでの動作訓練を中心に介入し、状態に合わせて床上でのストレッチやリラクゼーション等、症状緩和を目的とした訓練も取り入れています。

呼吸器科・小児科チーム

(呼吸器科対象)

肺炎、慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎、肺結核など

(特徴)

呼吸器リハビリでは、主治医からの指示の元で、効果的な排痰方法や動作後の呼吸法、呼吸に必要な筋力強化やストレッチ方法の指導、持久力を身につける為にリハビリを行っています。

特に高齢者や基礎疾患をお持ちの方は、体力が低下することで、日常生活に支障をきたすことも多くなります。早期よりリハビリ介入を行い、円滑に自宅退院ができるようにサポートしています。

(小児科対象)

低出生体重児、運動発達遅滞

(特徴)

当院は周産期医療を担っており新生児集中治療センターでは、人工呼吸器を装着したお子さんに介入しています。出産直後の呼吸器管理を中心とした周産期のリハビリをしています。併せて、退院に向けた家族指導も行っています。

運動発達遅滞のお子さんには、寝返り、這い這い、座って、立って、歩けるように支援をしています。親御さんにもリハビリに参加していただいて、より良い生活を送ることができるように支援しています。

心大血管チーム

(対象)

心筋梗塞、狭心症、心臓手術後、大血管疾患(大動脈解離、解離性大動脈瘤、大血管手術)、慢性心不全、末梢動脈閉塞疾患

(特徴)

心臓リハビリテーションとは、心臓病の患者さんが体力を回復し自信を取り戻し、快適な家庭生活や社会生活に復帰するとともに、再発や再入院を防止することを目指して行う包括的リハビリプログラムです。

集中治療領域から患者さんの離床プログラムについて医師や看護師らと密に連携し、早期から手厚いリハビリテーションを提供することで、廃用予防・せん妄予防・ADL低下予防に取り組んでいます。

運動療法は、運動耐容能(体力)の維持・向上を目的に有酸素運動や筋力トレーニングを行っています。心肺運動負荷試験(CPX)を導入し、個人にあった適切で安全な運動指導を実施しています。

再発や再入院の予防を目的に患者さんやご家族に対し、退院後の生活指導や栄養指導など、包括的なアプローチを実施しています。

入院期のみならず、退院後の体力維持・向上および再発予防を目的に外来リハビリテーションを実施しています。

積極的に学会に参加することで最新の知見や技術を日々の治療に導入し、より良い医療を目指しています。

がんリハビリチーム

(対象)

血液内科、外科、呼吸器内科・呼吸器外科、消化器内科、脳外科、泌尿器科、耳鼻科、口腔外科、婦人科、放射線科、緩和ケア病棟

(特徴)

当院では、がんリハビリテーション研修をPT23名、OT8名、ST5名の合計36名が修了しています。リンパ浮腫に対しては研修を終えた2名が担当しています。

理学療法は各診療科において専門分野の知識を活かして回復期~維持期~緩和期とすべての病期においてリスク管理を行いながら離床や身体機能の維持・向上を図り、より良い療養生活が送れることを目指しています。また研究活動にも力を入れており、日本がんリハビリテーション研究会、愛知がんリハビリテーション研修会での発表を継続して行っています。

作業療法は患者さん個人に合わせた退院支援を心がけ、日常生活動作訓練、環境調整、福祉用具の提案や思い出作りへの支援を行っています。

言語聴覚療法は、がん由来の構音障害、音声障害、嚥下障害、高次脳機能障害に対して機能改善、代償方法の獲得を目標とした訓練を行っています。

またがん診療連携拠点病院の役割の情報提供にも力を入れており、地域の方々にむけて「がん患者サロン会、勉強会」での講師担当や、院内の緩和ケアラウンドへの参加もしています。

ICUチーム

集中治療理学療法士の資格を有する理学療法士が3名在籍しています。高度な専門性と豊富な経験を活かし、ERICU(6床)院内ICU(8床)HCU(14床)を中心に、重症患者様に対する早期離床促進、機能回復、合併症予防に取り組んでいます。

医師、看護師、薬剤師、臨床工学技士、管理栄養士など多職種と緊密な連携のもと、患者様一人ひとりに最適なリハビリテーションを迅速かつ確実に実施しています。また、学術活動にも積極的に参画し、学会発表・参加を通じて得た最新の知見を臨床に反映し、リハビリテーションの質の向上を目指しています。

糖尿病チーム

(対象)

糖尿病(教育入院、糖尿病教室、糖尿病透析予防指導)

(特徴)

入院患者さんの個別運動療法・運動指導を実施しています。また、当院通院中の方に運動指導として糖尿病教室や糖尿病透析予防指導を実施しています。

糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンの作用不足による慢性高血糖状態を主徴とする代謝性症候群です。糖尿病は、様々な合併症(網膜症、腎症、末梢神経障害、脳卒中、心筋梗塞など)の予防のために血糖値をコントロールすることが重要です。カンファレンスで医師、看護師、薬剤師、管理栄養士と情報共有することでライフスタイルに合った指導に努めています。

血糖コントロールには、有酸素運動や筋力トレーニングが効果的であると言われており運動を継続的に実施することが大切です。InBody(体組成計)で部位別の筋肉量、体脂肪量を測定し、個々に合わせた運動指導を行っています。

作業療法部門

脳血管疾患と内部障害疾患を主にチームに運営しています。

主な依頼科は脳神経内科、脳神経外科、整形外科、呼吸器内科、循環器内科、血液内科、外科、小児科、腎臓内科、皮膚科等で依頼は全科より受け付けています。

脳卒中の上肢機能だけでなくハンドセラピィ、早期ADL参加、高次脳機能障害・認知症の早期把握、せん妄予防、転倒・転落予防策など幅広く取り組んでいます。退院前訪問指導も行い、退院支援にも力を注いでいます。各種カンファレンスにも出席し他職種との連携にも尽力しています。

各疾患の治療について

脳血管疾患では、誤嚥性肺炎予防、離床機会の確保、食事動作再獲得などに努めています。上肢機能訓練にはIVESなど、低周波機器も用いています。神経難病については病態に合わせた動作指導、福祉用具の検討、コミュニケーション支援に取り組んでいます。退院後の自動車運転評価は必要に応じて机上評価のみ実施しています。

運動器疾患は習熟度に合わせて担当し、定期的に上級セラピストがフォローする体制を構築しています。ハンドセラピィも強化しています。術前からカンファレンスに出席し、早期からの運動療法の実施、splintの作成に努めています。術後は外来リハビリに移行することで在院日数短縮にも努めています。

呼吸器疾患、循環器疾患、がん性疾患では病態に合わせた動作指導を患者と家族に実施しています。脳転移、低酸素脳症など高次脳機能障害を合併することもあり、病棟スタッフへの情報提供、ADL介助方法の提案に努めています。

集中治療領域にも介入し、早期離床や早期ADL参加、せん妄予防に努めています。PICS(集中治療後症候群)の予防に加えて、集中治療室退室後も継続して介入し、PICS患者のQOL改善に努めています。

皮膚科疾患、腎疾患では、院内活動量を維持しながら廃用性の筋力低下や運動耐容能低下を予防し、早期から自宅退院後の生活を見据えた介入を行っています。

小児外来では子どもと親の自信回復や自己肯定感の育成、他者との関係作り、遊びの広がり、手指巧緻性向上、ADL遂行度向上、特性の把握と説明、感覚体験と成功体験を積むこと、体の作りと動かし方の理解等を目的に実施しています。就学先への情報提供も心掛けています。

言語聴覚療法部門

言語聴覚療法部門では、成人から小児を対象にリハビリテーションを実施しています。

(成人)

言語聴覚療法に対するニーズが増えており、幅広い分野から訓練の依頼があります。成人の対象疾患は脳血管障害、神経筋疾患、呼吸器疾患、心疾患、各種がんなどの疾患に対して、摂食嚥下訓練、言語訓練(失語症など)、構音訓練、音声訓練、高次脳機能訓練などを行っています。近年は摂食嚥下障害に対してニーズが増えています。日本摂食嚥下リハビリテーション学会の認定士が2名おり、より専門的な対応が出来るよう日々努力しております。また、難渋する症例については、上級STによる指導や意見交換を行って、患者さんにとってより良い方法を検討しています。

(小児)

小児では言語発達遅滞、発達障害(ADHD、自閉症スペクトラムなど)、構音障害などを対象としています。言語の検査や発達・知能検査などを行い、そのお子さんに適した言語訓練を行います。そして定期的に小児科医師や口腔外科医師とカンファレンスを行っています。またお子さんのみならずご家族とのコミュニケーションにも心掛け、ご家族の不安が軽減できるようにお手伝いしています。

横断チーム

ICUチーム・腎内チーム・糖尿病チームは、部門やチームを超えたメンバーからなる横断チームです。

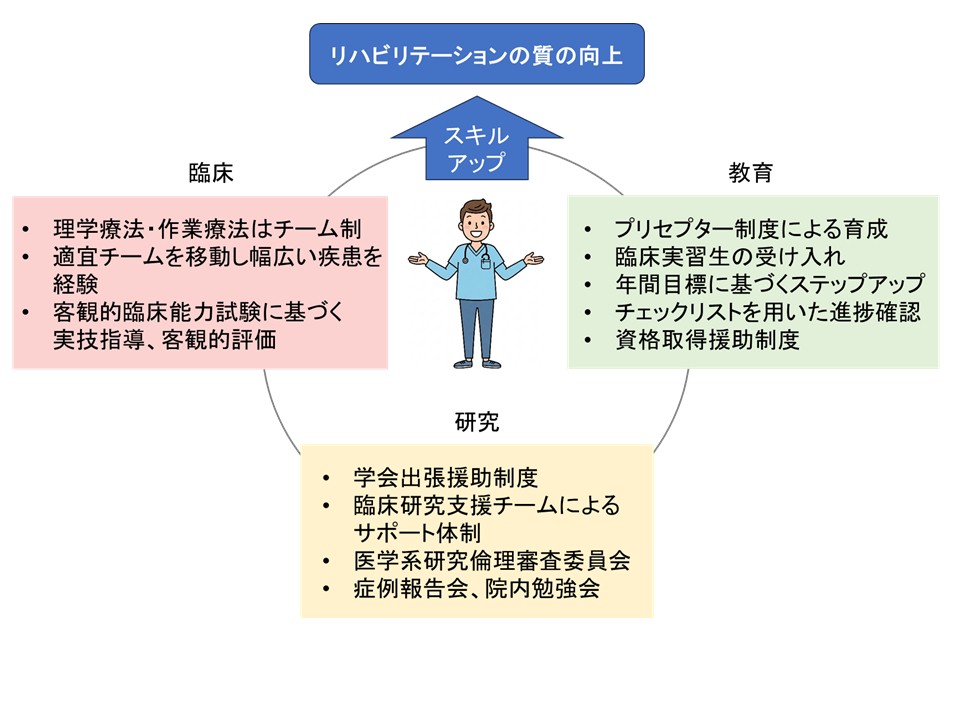

教育体制

リハビリテーション室臨床教育支援体制

新人教育体制

新人教育体制

論文発表、学会発表

論文発表

重症COVID-19肺炎患者に対し、隔離中から集中治療後症候群のせん妄および認知機能障害の改善に焦点化し介入した症例

愛知作業療法32: 62-67, 2024

桑野洋之、伊藤将平、中野栄次、山田将貴、中島宏樹

急性期小脳梗塞患者の自立歩行を予測する至適尺度の検討

神経治療学39(4): 717-722, 2022

伊藤将平、他

急性期虚血性脳梗塞患者における初回端座位時の血圧変動と神経症状増悪との関連

理学療法学47: 523-530, 2020

中島宏樹

学会発表

【年度別学会発表件数】

令和6年度(8件)

令和5年度(10件)

令和4年度(8件)

令和3年度(5件)

【令和6年度】

両側先天性膝関節脱臼に対して保存的治療と理学療法を行い良好な経過を得た1例

第61回日本リハビリテーション医学会学術集会

中島宏樹

重症Guillain-Baree症候群患者に対し排痰補助装置を早期導入し呼吸器合併症なく人工呼吸器離脱に至った1例

第10回日本呼吸理学療法学会

伊藤将平

人工呼吸器管理を要したサルコペニア合併症のCOPD患者に対し、早期理学療法及び栄養介入が有効であった1例

第40回日本栄養治療学会学術集会

伊藤将平

心不全および終末期のACPに関する認定士が知るべき知識および問題

第17回植え込みデバイス関連冬季大会

久保寛紀

電子カルテによる地域連携により円滑なリハビリテーションを継続し自宅退院した血管内大細胞型B細胞性リンパ腫(IVLBCL)の一症例

第6回愛知がんリハビリテーション医学研修会 講演会

谷﨑太朗

ICU入室中からの積極的なリハビリテーションにより身体機能改善に至った球脊髄性筋萎縮症患者の一例

第52回日本集中治療医学会学術集会

伊藤将平

PICSの認知機能障害に対して高次脳機能障害に準じた介入(認知リハビリテーション)を行って復職に至った劇症型心筋炎患者の1例

第52回日本集中治療医学会学術集会

山田将貴

多職種連携による積極的なリハビリテーションが身体機能改善に寄与したICU-AWを呈した心原性ショックの一例

第52回日本集中治療医学会学術集会

大川保昭

【令和5年度】

長下肢装具不適合により段階的な部分練習にて歩行再建を目指した脳梗塞後重度運動麻痺症例

第31回愛知県理学療法学術大会

小林達矢

重症筋無力症を合併したInterstitial Pneumonia with Autoimmune Features患者に対し運動負荷量に留意した症例

第60回日本リハビリテーション医学会学術集会

伊藤将平

感覚性運動失調に対する視覚的フィードバックを用いた訓練が有用であった慢性炎症性脱髄性多発神経炎の一例

第60回日本リハビリテーション医学会学術集会

杉山佳隆

重症COVID-19肺炎患者に対し、せん妄と認知機能の改善に焦点化して介入した事例

第31回愛知県作業療法学会

桑野洋之

浸潤性胸腺腫摘出後の長期経過でクリーゼに至った重症筋無力症患者に対し運動負荷量に留意した症例

第21回日本神経理学療法学会学術集会

伊藤将平

失調症状を呈する小脳炎患児に対し、急性期から外来までの集中的な介入にてADLの改善ができた症例

第10回日本小児理学療法学会学術集会

松葉建太、伊藤将平

疾患特異的な指標をもとに段階的な負荷量を調節したことで自宅退院可能となったTAFRO症候群の一例

第7回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会

山田友治

緩和期の急性骨髄性白血病患者に対し目標志向型アプローチにより自宅退院が可能となった一症例

第12回日本がんリハビリテーション研究会

谷﨑太朗

化学療法中の理学療法介入により骨格筋量と運動耐容能を維持できたDLBCL中枢神経再発の一例

第12回日本がんリハビリテーション研究会

吉田奈菜恵

びまん性大細胞型B細胞リンパ腫で第2頸椎に病的骨折を合併した一症例

第5回がん・リハビリテーション医学研究会講演会

谷﨑太朗

【令和4年度】

骨関連事象のリスク管理を行い杖歩行自立に至った前立腺がんの1症例について

第11回日本がんリハビリテーション研究会

谷﨑太朗

高齢者肺結核患者の排菌陰性化に影響する因子の検討

第32回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会

伊藤将平

免疫関連有害事象による筋炎・重症筋無力症クリーゼに対してリハビリテーションを行いADL自立に至った一例

第6回リハビリテーション医学会秋季学術集会

勝野翔

クリーゼに至った高齢重症筋無力症患者に漸増的レジスタンストレーニングを実施し自宅退院となった症例

第20回日本神経理学療法学会学術大会

竹田昇平

軽症脳梗塞患者における発症後24時間以内の離床開始と短期機能予後との関連―後ろ向きコホート研究―

第20回日本神経理学療法学会学術大会

中島宏樹

長期人工呼吸器管理となったCOVID-19症例に対し早期リハビリテーション介入が有効であった一例

第59回日本リハビリテーション医学会学術集会

山田友治

クリーゼを発症したMGに対して運動負荷量に留意してリハ介入した症例

第59回日本リハビリテーション医学会学術集会

伊藤将平

COVID-19流行に伴う外来心臓リハビリテーション中断中の電話による動機付けの効果

第28回日本心臓リハビリテーション学会学術集会

飯田高大

【令和3年度】

急性リンパ性白血病で入院中に可塑性後頭葉白質脳症症候群を発症した1症例

第10回日本がんリハビリテーション研究会

谷﨑太朗

体成分分析装置を用いた骨格筋量測定が運動負荷強度の調整に有用であった免疫介在性壊死ミオパチーの一例

第19回日本神経理学療法学会学術大会

中島宏樹

複数の合併症を併発したCOVID-19重症例のリハビリテーションの経過

第5回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会

後藤珠理

COVID-19にてIPPV管理となった症例へのリハビリテーションが有効と考えられた1例

第5回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会

伊藤将平

急性期小脳梗塞患者の自立歩行を予測する至適尺度の検討

第39回日本神経治療学会学術集会

伊藤将平

リクルート中の方へ

三次救急を担う急性期医療においてリハビリテーションは欠かせません。入院期間が短くじっくり関わることができないというイメージをお持ちではないでしょうか。発症間もない患者さんのリスク管理を丁寧に行いながら、早期離床・早期機能回復に努めることが急性期リハビリテーションの中心であることに変わりありません。しかし、今や超高齢社会において基礎疾患がある患者さんが新規発症や再燃をするという疾病構造の変化に伴い、急性期医療においても回復期・生活期を含む多機能が求められています。日々やりがいと誇りをもって臨床に当たっています。ぜひ、いっしょに働いてみませんか。

採用募集は不定期です。当室に関心をお持ちの方は、継続的にホームページをご覧ください。また、リクルートに関するご質問や見学をお考えの方は、募集を問わずいつでもお電話ください(問い合わせ先:リハビリテーション室 中野)。